更新日:2022年2月16日

どうも。当ブログを管理運営する「ななし」です。「一生勉強」をモットーに法律系の国家資格を独学で勉強しています。

以前に、社会保険労務士試験の独学用テキストや問題集を勢いで購入して、途中で挫折してしまった話を書きましたが、今日は、その社会保険労務士試験の勉強をしていたときに、少しだけ使用したテキストや問題集の使用感についてブログに書いてみたいと思います。

最後までテキストや問題集をやり遂げたわけではありませんし、社労士試験も受験せずに投げ出したので、おすすめの教材として使用感を書いても参考にはならないかも知れませんが、書くだけ書いてみようと思います。

今日紹介する教材は、TACの独学用教材「みんなが欲しかったシリーズ」の社労士版です。

※1 本来なら、この記事は「資格試験独学用教材」のカテゴリーなのですが、途中で試験を投げ出しているので別のカテゴリーにしておきました。

※2 使用感については2018年版の教材に基づいて書いています。

- 社労士版のみんなが欲しかったシリーズ

- 社労士版は他のみんなが欲しかったとは別物

- みんなが欲しかった社労士の教科書は情報量は多いが理解し易い

- みんなが欲しかった社労士の問題集の解説部分がありがたい

- みんなが欲しかった社労士版の教科書と問題集以外は未使用

社労士版のみんなが欲しかったシリーズ

まず、はじめに言っておきたいのは、みんなが欲しかったシリーズの社労士版に不満があったわけではない、ということです。ただ、宅建・FP・行政書士版などの「みんなが欲しかったシリーズ」とはテキストの印象が随分と違っていたので、少しだけ残念に思ったことは事実です。

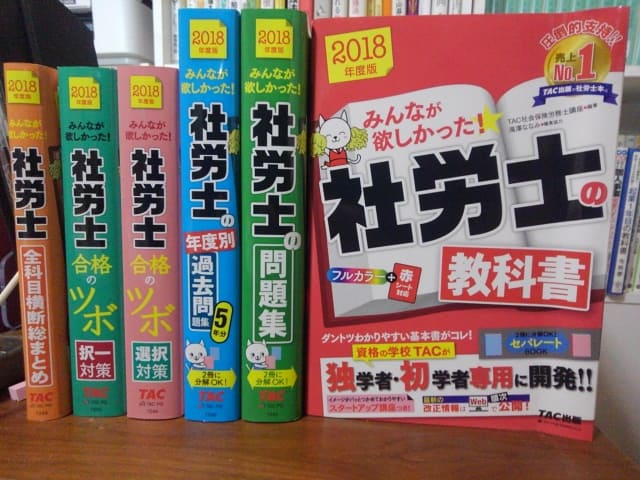

とりあえず、私が購入した社労士版みんなが欲しかったシリーズの画像を貼り付けておきますね。

私が購入したTACの独学用教材「みんなが欲しかったシリーズ」の社労士版を列挙しておきます。

- 『みんなが欲しかった 社労士の教科書』

- 『みんなが欲しかった 社労士の問題集』

- 『みんなが欲しかった 社労士の年度別過去問題集5年分』

- 『みんなが欲しかった 社労士 合格のツボ 選択対策』

- 『みんなが欲しかった 社労士 合格のツボ 択一対策』

- 『みんなが欲しかった 社労士全科目横断総まとめ』

この6冊を勢いで購入して社労士試験の独学をしていたのですが、途中で挫折してしまいました笑。なので、使用感の話をできるのは教科書と問題集くらいのものですが、大目に見てくださいね。

社労士版は他のみんなが欲しかったとは別物

それでは、『みんなが欲しかった社労士の教科書』を使用した感想を書いてみようと思います。

みんなが欲しかった社労士の教科書を開いた時、「これまでのみんなが欲しかったシリーズとは別物だな」という印象を受けました。どこが別物なのかを、同じみんなが欲しかったシリーズの行政書士版の画像と比較しながら書いてみます。

まずはこちらの2つの画像をパッと見比べてください。

左の画像は『みんなが欲しかった社労士の教科書』で、右の画像が『みんなが欲しかった行政書士の教科書』です。

他のみんなが欲しかったシリーズ(FPや宅建士等)のテキストは、行政書士版のように板書で理解しやすいように簡潔に書かれているのが特徴なのですが、左の画像の社労士版はそうなっていません。

社労士版のテキストには、びっしりと文字が記載されていて、みんなが欲しかったシリーズの特徴はなく、従来のテキストと同じような書き方になっています。私はこの点が少しだけ残念でしたが、ある程度難易度の高い資格試験になると、簡潔に説明するのは難しくなってくるのかも知れないと思い、納得することにました。

実際に、みんなが欲しかったシリーズの行政書士版では、簡潔に書きすぎて、逆に理解しづらいと感じる部分がたまにありましたし、FP1級版でも板書を使用してはいるものの、FP2級版までのように板書を多用することはなくなっていたように感じましたから。

これは、仕方のない面もあるかも知れませんね。私が残念に思ったのはそこだけで、勉強していて、他に不満なところはありませんでした。テキストを通読したわけではありませんが、『みんなが欲しかった社労士の教科書』は独学者や初学者におすすめできる教材だと思っています。

みんなが欲しかった社労士の教科書は情報量は多いが理解し易い

みんなが欲しかった社労士の教科書を読んで感じたことは、とにかくボリュームがスゴイということです。1ページ読むのにも、けっこうな時間がかかってしまいます。

まぁ、社労士試験に合格するにはこれくらいの情報量は必要なんでしょうけど、働きながらの勉強だと心が折れるレベルの量ですね笑。ただ、テキストを読んでみて、理解はしやすいと感じました。

『みんなが欲しかった社労士の教科書』は、情報量が多くて頭がこんがらがってしまいそうですが、読んでみると知識が頭にスッと入ってくることが多いと感じました。おそらく、図表で説明したり、重要な箇所等を初学者にも解りやすく書いているからだと思います。

独学で初めて試験に挑戦するときに困ることは、どこが重要なポイントなのか分からないということなんですよね。その点、みんなが欲しかった社労士の教科書では、重要な箇所を太字や赤文字で書いたり、赤線を引いたりして分かるようにしてくれているので、独学の初学者にとってはとても助かりました。

それに、テキストはセクションを細かく区切って、その都度、ミニテストや問題集を解くように工夫された構成になっているので、「テキストを読んで、問題を解く」ということがセットになっていて良い感じです。今のテキストはだいたいこんな感じですけどね。

みんなが欲しかった社労士の教科書を使用した感想はこれくらいにして、次は問題集を使用した感想を書いてみよう思います。

みんなが欲しかった社労士の問題集の解説部分がありがたい

それでは、問題集を使用した感想を書いていきますね。みんなが欲しかった社労士の問題集を使用した印象は、「他の社労士の問題集とは少し違うな」というものです。他の出版社の問題集すべてに目を通したわけではないので、なんとも言えませんが、解説部分が他とは違っていると感じました。

普通の問題集では、問題に対する答えや解説が記載されているだけなのですが、みんなが欲しかった社労士の問題集では、解説に加えて「確認してみよう」や「得点UP」というワンポイントアドバイスがあるので、これまた独学初心者にとってはありがたいと感じました。

さきほども書きましたが、みんなが欲しかった社労士の問題集は、教科書のセクションとリンクしているので、「テキストを読んで、問題を解く」ということが自然とできるようになっています。

ただ、問題集の解説に教科書のセクションの名前は記載されているのですが、そのセクションが教科書の何ページに記載されているかまでは書かれていないので、それを書いて欲しかったですね。贅沢かな?

まぁ、何ページに書かれているかは、教科書と問題集を並行して勉強していれば、そこまで必要だとは感じないので別に構わないのですが、後で教科書を確認する際に調べやすくなるので。

ちなみに、私は問題内容のセクションが教科書の何ページに書かれてあるかを、問題集の解説のセクション名の横に、自分で書いていました。

色々と書きましたが、問題集を使用した感想もテキストと同じく、とてもいい感じに仕上っています。さすがTACという感じで安心して勉強できますね。独学だと安心感は意外と大事ですからね。

みんなが欲しかった社労士版の教科書と問題集以外は未使用

今日は、みんなが欲しかったシリーズの社労士版の教科書と問題集を使用した感想を書いてみました。

みんなが欲しかった社労士版の教科書と問題集以外の使用感も書きたかったのですが、過去問題集等に手を付ける前に挫折してしまい、未使用のままなので使用感を書くことができません笑。

社労士試験のおすすめ独学用教材を紹介する記事としては、中途半端な記事になってしまったことはお詫びしますが、私と同じような独学者や初学者の方の参考に少しでもなればと思っています。

最後に、社労士試験の合格率のここ数年の推移を書いて終わりにしますね。

社労士試験の合格率は平成27年に2.6%を記録してからは、平成28年は4.4%、平成29年は6.8%、平成30年は6.3%、令和元年は6.6%、令和2年6.4%、令和3年7.9%と一時期に比べて上昇しています。

私の友人は運悪く平成27年時に受験して、社労士になる夢をあきらめています。あまりにも低すぎる合格率に、当時はかなりの批判が集まったのを憶えています。

噂では、「社労士の地位を高めるために合格率を低くした」とか、「これ以上社労士が増えてしまうと現役社労士の仕事が減ってしまうから合格率を低くした」とか言われていましたが、社労士試験の合格率が低い理由の真相は分かりません。

社労士試験の合格率の低さに批判が集まったせいか、ここ数年の合格率は6~7%台で推移している(それでも低すぎると思いますが)ので、どうしても社労士になりたいという方は挑戦してみてはいかがでしょうか。

社労士試験は足切りも厳しく難易度の高い資格試験ではありますが、独学でも合格は可能な資格試験だと思っている(実際に独学で合格した知り合いがいる)ので、興味がある方は独学で挑戦してみるのもアリだと思っています。ちなみに、私は社労士試験を今後受験する予定はありません笑。

最後に、念のため、もう一度書いておきますが、私はこの教材を使用して社労士試験に合格したわけではなく、行政書士試験に専念するため、途中で社労士試験の受験を断念しています。そういうことを理解したうえで、参考にするかどうかの判断をしてくださいね。それではまた。

最後に関連記事のリンクを貼っておきますので、併せて読んで頂けると嬉しいです。

▶国家資格のFP1級に独学で合格するために必要なおすすめのテキストや実技試験対策問題集等を紹介しています。口述試験(面接試験)の失敗談なども書いているので、これからFP1級の口述試験を受ける方にも読んでほしいです。

▶独学用の司法書士試験の問題集が発売されるのを心待ちにしていることについて「司法書士試験の問題集が発売される日が待ち遠しい」に書いています。

▶勢いで独学用テキストを購入して途中で挫折してしまった資格試験について「勢いで独学用テキストを購入し途中で挫折した資格試験を独白」に書いています。今日紹介した社労士試験もそのうちのひとつです。皆さんに私と同じ過ちをしてほしくないので、これから何かの資格試験に挑戦しようとしている方に読んでほしいです。